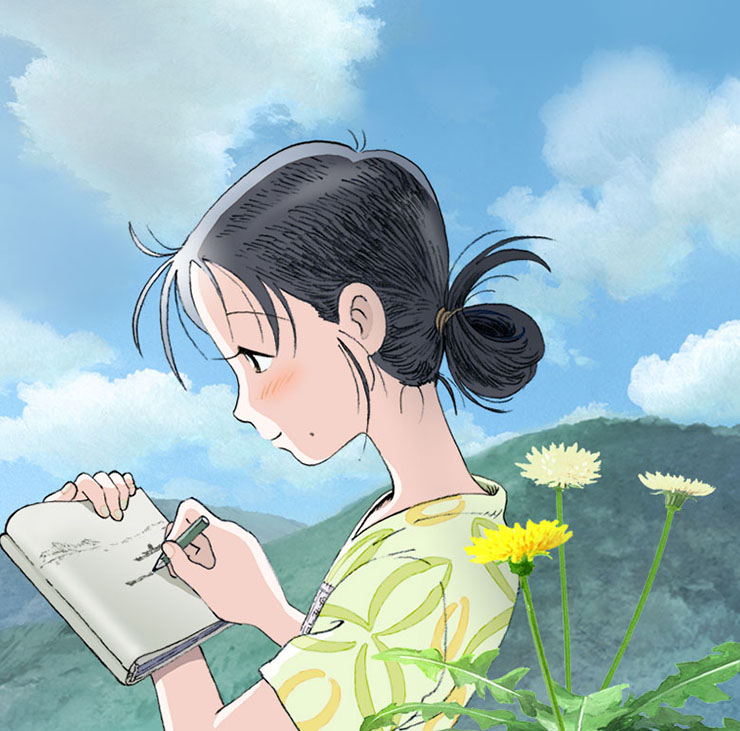

『この世界の片隅に』は正直言うとネットの動画で見た予告編の段階では、今年観たどの劇場版長編よりも見劣りがしたんです。しかし映画館の白いスクリーンに映された瞬間にまったく評価が変わりました。極めて注意して作られた静かな作品です。むしろそうした作品こそ映画館の放映でしか成立しないかもしれません。まるで白いスクリーンの上に水墨画か、あるいは水彩画がにじむように映されるからです。

思えば片渕須直監督が『魔女の宅急便』のベース部分を作り上げていた時点でそのまま宮崎駿の現役時代からジブリの跡継ぎをスムーズにこなしていくのではないかと思われながらもそうはいかず、ジブリを離れた後の作品が何億円も叩きだすということにはならず、ファンや評論家から高い評価を得るポジションに落ち着いていました。しかし、その評価に反してスムーズに新作を製作することにはならず、困窮した時期も経験したといいます。

同時に「あまちゃん」で大人気を得た能年玲奈も、ドラマの放映が終わったその後の活躍を疑う人間はおそらくは少なかったはずです。しかし実際は所属事務所や芸能界内部の関係なのか、同じドラマに出演していた他の女優たちが活躍の場を広げる一方で一時は活動休止ぎりぎりに追い込まれます。

類まれな能力や期待をかけられながらも、不遇になってしまっている監督と主演声優ですが、周囲のファンやこころある人間などに強く評価され、支えられてきた背景があると思います。ぼくはオープニングであらたに名前を変えた能年玲奈の名前「のん」が表示され、そして監督の「片淵須直」の名前が映されたあとに『この世界の片隅に』のタイトルバックが表示された瞬間、このタイトルに監督と主演声優、そして原作のこうの史代それぞれの名前の頭文字が含まれていることに気付き、似た境遇であるかに見える彼らが流れ流れて出会うことになったように見えたのでした。

戦時下という題材が持つ悲劇やイデオロギーに絶対に感情移入が流れないように外す

現実はドラマティックに演出されるものではなく、淡々と進行しているもので、あとで振り返った場合に過去のあれは実はあれはものすごくドラマティックだったと話を盛っていくものなのだと思います。特に後で歴史的にもターニングポイントになったくらいの過去の出来事には、あとからいくらでも意味が重なってくるからいやでもドラマティックに話を盛る厚みが増してしまいます。

戦時下の日本というのはそれはもう膨大なくらいのドラマ、それどころかイデオロギーまで含めた厚みが出来上がっています。おまけに場所が広島とくればもはや悲劇のドラマや極端なイデオロギーの表現は避けられない。ところが、『この世界の片隅に』はそのすべてをかわしていきます。アニメート、脚本、演出の全てが既存の戦時下ゆえの悲劇のドラマティックさから死にゆく市民や招集された兵隊たちのヒロイックな姿に感情移入させることを、丁寧に避けていっています。

すべてを日常生活の延長線上で捉えている。戦中当時の感覚は、こんな感じだったのではないかと思わせる。実際、本作ではほとんどのシークエンスに感情移入を促す劇伴が流れない。すずたちの日々の生活を描くことに注力しています。その上、アニメートにおける躍動やテンポのよさというのも外していきます。食事を作ったり、服を仕立てる仕草も、飛行機から爆撃が起こるとき、米を手のひらから流すときと、腐乱死体から蛆が流れ出る全てのシークエンスが、1コマ打ちを使ったり極端なレイアウトで強調することなく、食事も爆撃もすべてを等価に演出しています。

その他、ジブリ長編には食事シーンをいかにおいしそうに描くか、というシーンがあるんですが、本作も状況が悪くなり、食料が限られる中でつくったご飯をとてもおいしそうに描きながら、実はそんなにおいしくなかった、とオチをつけます。そんな外しがとても多いのです。

劇場で笑い声がところどころであがり、ぼく自身もそうした外しで笑ったりしました。それは作品背景が戦時下で悲劇でなんぼだから、イデオロギーごちごちで固くなって当たり前だからの先入観があるから、その緊張と緩和はもちろんなんです。でも戦争をパロディにしてる笑いじゃないですよね。やっぱこれはありがちな悲劇や思想に流れることを丁寧に避けているゆえなんだと思います。本編の前に百田尚樹原作の映画の予告が流れましたけど、考えてみれば本作以上に百田的な方向にカウンターを打ち込んでいるのものはないかもしれません。ふつう、戦中~戦後を題材にした場合のアプローチって実写映画ではああいうのになりやすいんですよ。その中でも百田は極端ですし。

しかし戦局が悪くなっていき、すずと周平たちの生活は背中合わせになっている悲劇が次々とやってきます。戦地に向かった兄の死。降り注ぐ爆弾と破片。それを通過してさえも、彼女たちが日常を過ごす演出を徹底します。こう文字にすると無神経な人たちなのかな?と読めてしまうかもしれませんが、彼女らが安易に悲劇に流れずに日々の生活を徹底していくことには意味があります。

それがはっきりするのは均衡が完全に崩れる瞬間からです。空襲から非難し、やっと終わったと思った瞬間、爆弾の不発弾が爆発。巻き込まれ、すずは右手を失い、可愛がっていた姪の春恵が亡くなってしまう。

不発弾が炸裂して以降…

ここから急速に表現が変化。日常生活の描写から一転、すずの混乱する心象を描いたシークエンスは、まるでノーマン・マクラレンの「線と色の即興詩」のように描かれます。自分の家族を失い、たいへんな日常を少し忘れるために、絵を描いていた右手まで失われてしまった。ついにここでかわし切れず、悲劇やイデオロギー的な戦中の映画のような悲痛なムードが展開。多くの戦中映画が観客にあの時代の悲劇を感情移入させるような展開に近づきます。

右手を失ったすずのシークエンスからあらためて浮かび上がるのが、これまでの日常生活に徹底した演出は、戦争になる前の生活に戻る希望を目指していた点ですよ。ストレスみたいなもんがないわけないですよね。春恵と右手を失って以降、すずは混乱します。ここまでに封印していたはずの戦中映画的な流れになり、満塁ホームランを叩き込まれ敗北寸前の野球のように日常生活描写から遠ざかります。

広島に原爆投下、降伏を受け入れるラジオといよいよこの映画も…と不安がよぎるのですが、戦火が手を引き、新たな日常に戻りつつあるとき、最後に原爆から生き延びた子供に出会う。それはいくらでも春恵の生き写しだと(亡くなった子供の母親は、右腕にガラスを大量に受けているし)目いっぱい感情移入させるように演出出来た所なんですが、最後にもそこは家族が集まっているところで「しらみだらけだからお風呂にいれなきゃ」みたいなささやかなシーンで終わらせるのです。

そして頬に手を添える

正直言って不満もある。原作でキーマンだったリンが実は周作と関係していたシーンがカットされているのはびっくりでした。個人的にはここのあるなしで作品が左右されるほどなので、片淵監督は原作をそう解釈したのかーと思いました。これゆえに原作よりもちょっと典型的な戦中映画っぽい感情移入に寄ってる作りと思います。

しかしなにより突出していたのは、単純なことなんですが周平がすずの頬に手を添えたり、抱きしめたりするようなシークエンスの奇妙なくらいの艶っぽい感じです。ふしぎなもんなんですが、日常生活描写に特化することで悲惨なシーンが際立つ面もあったと一方、こうして頬を撫でたり抱きしめるシークエンスの美しさは『君の名は』でも『聲の形』でも、いや溯ってジブリの宮崎作品でももしかしたら庵野エヴァンゲリオンでも、海外のピクサーからインデペンデントに至っても本当にありそうでどこにもないんです。萌えや皮肉から寓話からスタートするからなんでしょうか。本当に観たことがないんです。

これも込みでありがちな戦中映画、ありがちな長編アニメーションによってかき消されてきた市井の人間のささやかな瞬間というのが、白いスクリーンに滲みこむようにして映されていると思いましたよ。作中ですずが描く水彩やデッサンに重なる感じでしたね。観たアニメは忘れましょう。でも培った技術とモードはそのままに、次回にお会いしましょう。